Insidious di James Wan - Genere: thriller/horror - USA, 2011.

I coniugi Renai e Josh Lambert si sono da poco trasferiti, con i tre figli, in una nuova casa situata in periferia. La loro vita trascorre tranquilla, finché una sera il loro figlio maggiore Dalton cade da una scala mentre sta esplorando la soffitta. All'apparenza non si é fatto nulla; ma il giorno dopo Dalton non si sveglia e diventa completamente insensibile a tutti gli stimoli. Da quel giorno inizieranno a verificarsi strani fenomeni in tutta la casa.

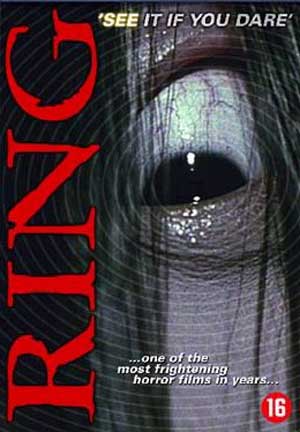

Dai produttori di Saw e di Paranormal activities (si da' nota - per inciso - che nel film è presente un riferimento a un possibile ottavo episodio della serie dell'Enigmista), un film che non convince sotto molti (troppi) punti di vista. La trama di per sé è piuttosto scontata e prende a prestito stilemi e topoi narrativi da altre pellicole; personalmente collocherei insidious al crocevia fra Paranormal activities, L'esorcista e Nightmare tutti film (a parte il primo...) più che degni, si potrebbe dire. Il film in questione però, fondendo insieme questi elementi narrativi, li banalizza e crea un cocktail che sa di già visto e - soprattutto - di insipido. Salvando solo qualche momento spaventevole, realizzato giocando sul registro delle apparizioni a sorpresa (un po' vecchiotto, ormai) il film non offre spunti adrenalinici e - a tratti - finisce col risultare piuttosto noioso.

Il montaggio è regolare: fabula e intreccio si accompagnano beatamente per tutta la pellicola, non c'è alcuna ricerca di elaborazione del dettato registico e anche la fotografia non brilla certo per qualità o originalità delle pose. C'è una netta prevalenza del rosso, che risalta visibilmente su uno sfondo a colori volutamente tenui, probabilemente in omaggio a Dario Argento (come si può facilmente constatare). Tecnicamente il film è mediocre quindi e non fanno eccezione neanche le performance degli attori principali, che risultano veramente impostate (i dialoghi sono - a tratti - molto banali). Una menzione alla colonna sonora, che risolleva leggermente le sorti di questo film che, personalmente, non mi sento di consigliare se non agli appassionatissimi del genere.

VOTO: 4/10

Il film in una frase: Non è la casa ad essere infestata

Dai produttori di Saw e di Paranormal activities (si da' nota - per inciso - che nel film è presente un riferimento a un possibile ottavo episodio della serie dell'Enigmista), un film che non convince sotto molti (troppi) punti di vista. La trama di per sé è piuttosto scontata e prende a prestito stilemi e topoi narrativi da altre pellicole; personalmente collocherei insidious al crocevia fra Paranormal activities, L'esorcista e Nightmare tutti film (a parte il primo...) più che degni, si potrebbe dire. Il film in questione però, fondendo insieme questi elementi narrativi, li banalizza e crea un cocktail che sa di già visto e - soprattutto - di insipido. Salvando solo qualche momento spaventevole, realizzato giocando sul registro delle apparizioni a sorpresa (un po' vecchiotto, ormai) il film non offre spunti adrenalinici e - a tratti - finisce col risultare piuttosto noioso.

Il montaggio è regolare: fabula e intreccio si accompagnano beatamente per tutta la pellicola, non c'è alcuna ricerca di elaborazione del dettato registico e anche la fotografia non brilla certo per qualità o originalità delle pose. C'è una netta prevalenza del rosso, che risalta visibilmente su uno sfondo a colori volutamente tenui, probabilemente in omaggio a Dario Argento (come si può facilmente constatare). Tecnicamente il film è mediocre quindi e non fanno eccezione neanche le performance degli attori principali, che risultano veramente impostate (i dialoghi sono - a tratti - molto banali). Una menzione alla colonna sonora, che risolleva leggermente le sorti di questo film che, personalmente, non mi sento di consigliare se non agli appassionatissimi del genere.

VOTO: 4/10

Il film in una frase: Non è la casa ad essere infestata